Avant de revenir, quand les conditions de pousses seront plus propices, sur le Parcours des Graves à Canéjan, nous republions un article qui a figuré sur le site de la Ville de Canéjan à la rubrique actualités. Le but alors était de constituer un guide illustré des espèces identifiées sur ce parcours.

Approche de la mycoflore

sur le Parcours des Graves à Canéjan

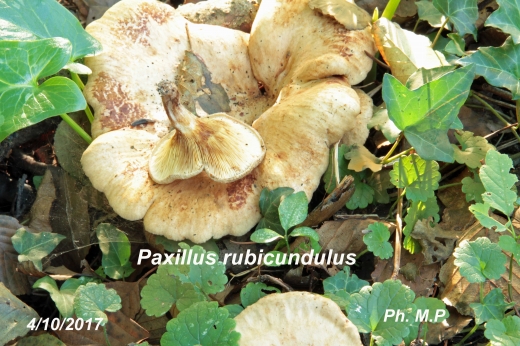

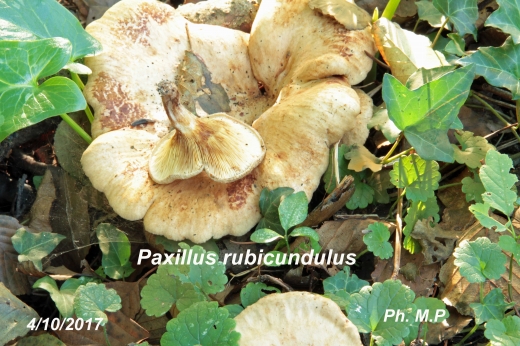

Sur les bords de l’Eau Bourde, des Aulnes glutineux et leurs Paxilles (Paxillus rubicundulus), des chênes et leurs Lactaires (Lactarius quietus).

Dame Nature est diversité. Chaque biotope a son cortège de plantes, d’animaux et de champignons. Certains de ces derniers n’habitent que sous feuillus, d’autres que sous résineux, d’autres encore fréquentent les deux, la plaine, les collines, la montagne mais tous ont besoin de nourriture et d’eau. Leur présence ne doit rien au hasard. Nous ne les voyons que quand leur appareil reproducteur (le carpophore) émerge alors que leur mycélium poursuit ( en se développant sous terre, dans les feuilles, dans les morceaux de bois, les troncs etc.) sa longue vie de décomposeur, recycleur, équilibreur des milieux naturels. Son rôle est essentiel. Petit inventaire, forcément partiel, des espèces existantes. N’y figurent bien sûr que celles qui nous ont montré un bout de leur chapeau, de leur calice, de leur boule et que nous avons identifiées. D’autres, plus timides, attendront pour plus tard leurs conditions idéales de pousse.

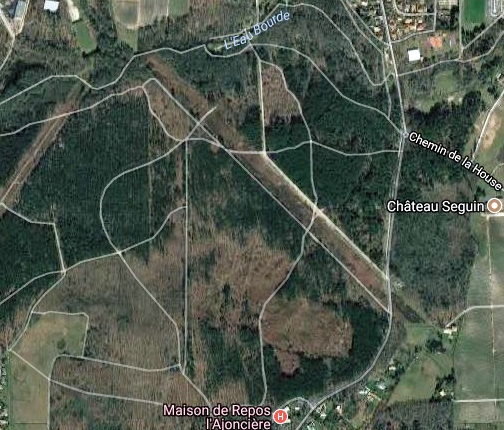

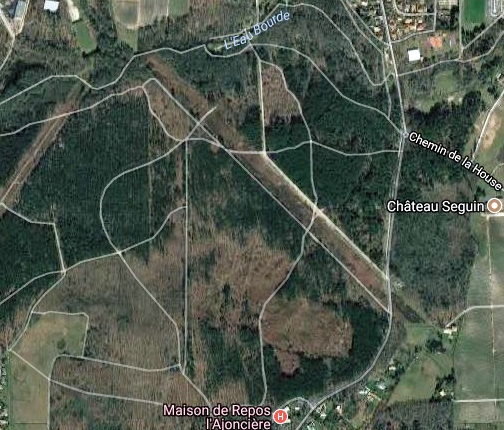

Le Parcours des Graves

Tracé en rouge sur cette carte, il relie à travers bois et prairies Canéjan à Cestas (à l’est), Gradignan (à l’ouest) et Léognan (au sud). Nous nous sommes intéressé à la partie canéjanaise de ce cheminement. Les espèces répertoriées dans cet inventaire ont été rencontrées en bord et aux abords du sentier fléché fréquenté par promeneurs, joggers et cyclistes.

Les relevés ont été faits surtout à l’été/automne 2017 et nous y avons intégré des données personnelles issues de balades mycologiques antérieures recoupant ce circuit.

Un inventaire de champignons, pour qu’il soit exhaustif, doit être mené durant plusieurs années et concerner toutes les périodes de pousse. Cette approche forcément partielle de la mycoflore témoigne de la richesse de son milieu naturel, incite à en apprécier la grande diversité et de faire en sorte qu’elle demeure, voire s’améliore.

La boucle du Lac Vert

Prairies, feuillus et résineux servent d’écrin au vaste Lac vert. Tout autour, le seul 30 septembre 2017, nous avons dénombré une trentaine d’ espèces différentes. Le pire et le meilleur en matière de prévention d’intoxications puisque des Amanites phalloïdes poussaient ce jour-là non loin de Cèpes de bordeaux. Revue de détail (dénomination scientifique suivie, si possibilité, du nom vernaculaire):

-AMANITES: Amanita phalloides (Amanite phalloïde), A. rubescens (Amanite rougissante), A. fulva (Amanite fauve), A. vaginata (Amanite vaginée), A. excelsa var. spissa (Amanite épaisse).

-BOLETS: Boletus edulis (Cèpe de bordeaux), Xerocomus subtomentosus (Bolet tomenteux), Suillus granulatus (Bolet granulé), S. bovinus (Bolet des bouviers), Gyroporus castaneus (Bolet châtain).

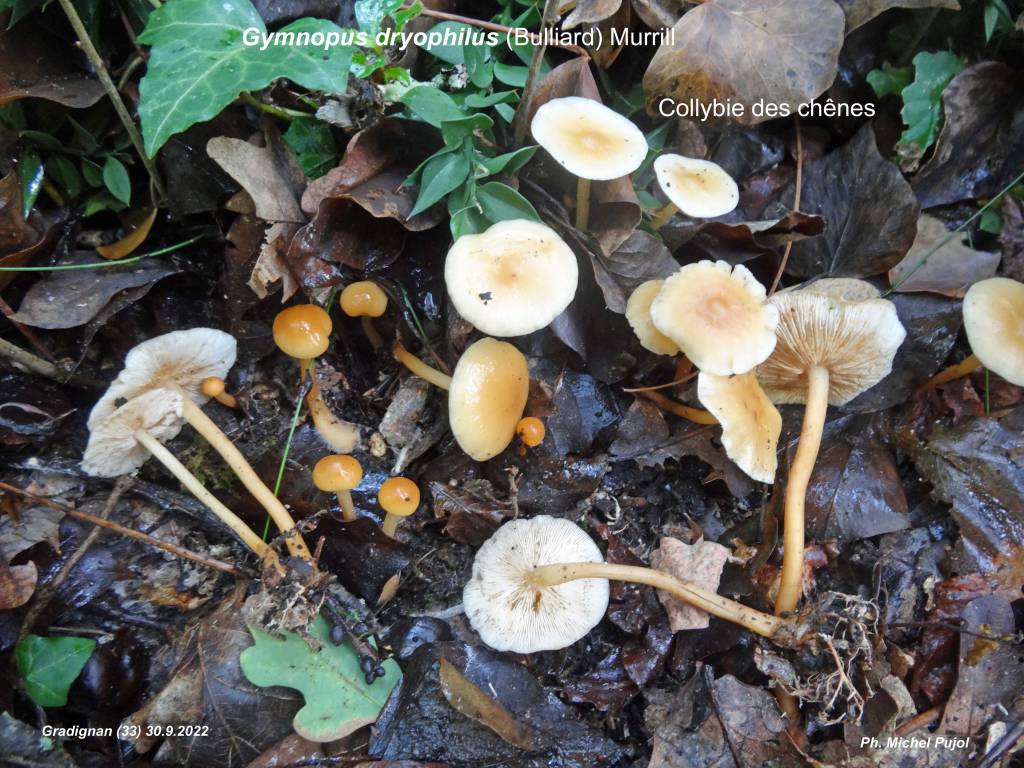

-COLLYBIES: Collybia dryophila (Collybie des chênes), C. fusipes (Collybie à pied en fuseau), Megacollybia platyphilla (Collybie à lames larges).

-LEPIOTES et AGARICS: Macrolepiota procera (Coulemelle – Lépiote élevée), M. mastoidea (Lépiote mamelonnée), Lepiota subincarnata (Lépiote de Josserand), Chlorophyllum rhacodes (Lépiote déguenillée), Agaricus moelleri (Agaric pintade).

-VESSES: Lycoperdon perlatum (Vesse de loup perlée), Calvatia excipuliformis (Calvatie en coupe), Scleroderma citrinum (Scléroderme vulgaire).

-INOCYBES: Inocybe cf. fastigiata (proche d’Inocybe fastigié).

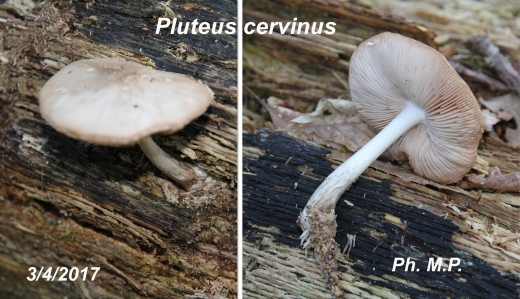

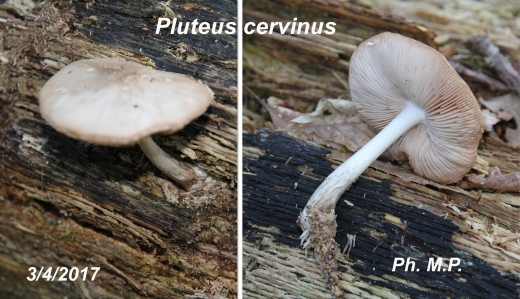

-PLUTEES: Pluteus cervinus (Plutée couleur de cerf).

-CLITOCYBES: Infundibulicybe gibba (Clitocybe en entonnoir).

-LACCAIRES: Laccaria amethystina (Laccaire améthyste).

-LACTAIRES-RUSSULES: Lactarius quietus (Lactaire à odeur de punaise), L. deliciosus (Lactaire délicieux), L. acerrimus (Lactaire à lames interveinées), Russula cyanoxantha (Russule charbonnière), R. foetens (Russule fétide), R. heterophylla (Russule à lames fourchues), R.nigricans (Russule noircissante), R. xerampelina (Russule écrevisse), R. sardonia (Russule sardoine).

-PHALALES: Clathrus archeri ( Anthurus étoilé)

De l’Ajoncière vers l’Eau Bourde

Au nord du Lac Vert on emprunte un passage clôturé qui conduit à la Maison de Repos l’Ajoncière à la droite de laquelle (balise n°19) on retrouve le Parcours des Graves qui s’enfonce dans la forêt (feuillus et résineux) jusqu’à la balise n° 26. Espèces identifiées:

-PLUTEES: Pluteus cervinus (Plutée couleur de cerf).

-AMANITES: Amanita phalloides (Amanite phalloïde), A. citrina (Amanite citrine) A. rubescens (Amanite rougissante), A. fulva (Amanite fauve), A. excelsa var. spissa Amanite épaisse), A. muscaria (Amanite tue-mouches), A. asteropus (Amanite à bulbe étoilé).

-BOLETS: Xerocomus subtomentosus (Bolet tomenteux), X. chrysenteron ( Bolet à chair jaune), Suillus granulatus (Bolet granulé), S. bovinus (Bolet des bouviers).

-COLLYBIES: Collybia dryophila (Collybie des chênes), C. fusipes (Collybie à pied en fuseau), C. butyracea (Collybie beurrée).

-LEPIOTES et AGARICS: Macrolepiota procera (Coulemelle – Lépiote élevée), Lepiota cristata (Lépiote crêtée), Agaricus moelleri (Agaric pintade).

-VESSES: Scleroderma citrinum (Scléroderme vulgaire), Pisolithus arhizus (Pisolithe).

-LACCAIRES: Laccaria amethystina (Laccaire améthyste). L. laccata (Laccaire laqué)

-CLITOCYBES: Infundibulicybe gibba (Clitocybe en entonnoir).

-LACTAIRES-RUSSULES: Lactarius quietus (Lactaire à odeur de punaise), L. deliciosus (Lactaire délicieux), Russula cyanoxantha (Russule charbonnière), R. vesca (Russule comestible), R. foetens (Russule fétide), R. Turci (Russule cocardée) R.nigricans (Russule noircissante), R. xerampelina (Russule écrevisse), R. sardonia (Russule sardoine).

-ASCOMYCETES: Aleuria aurantia (Pézize orangée).

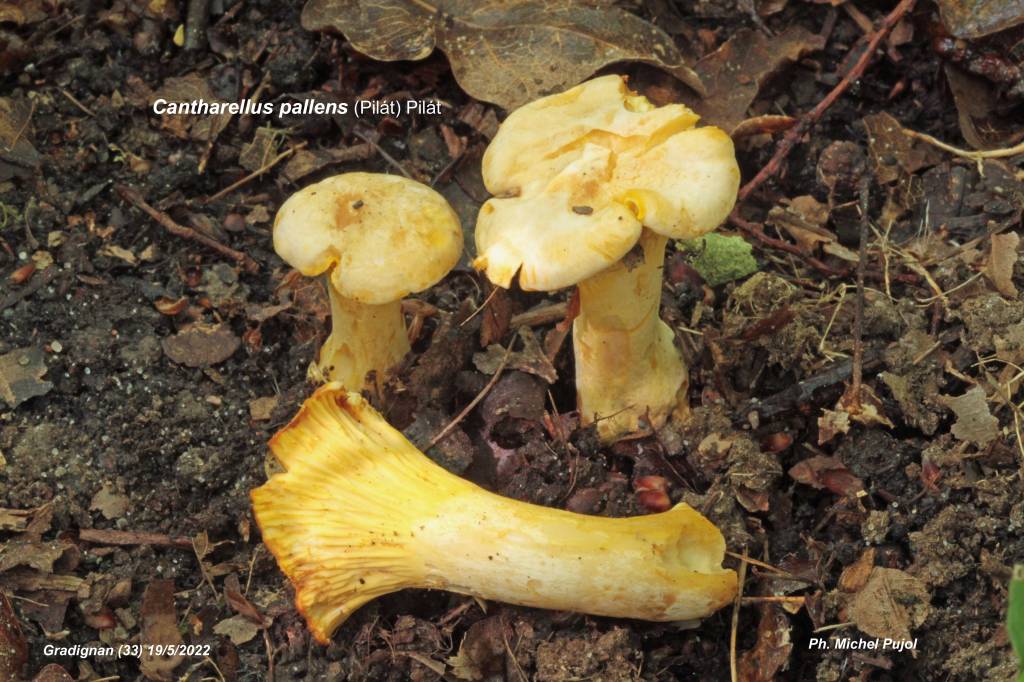

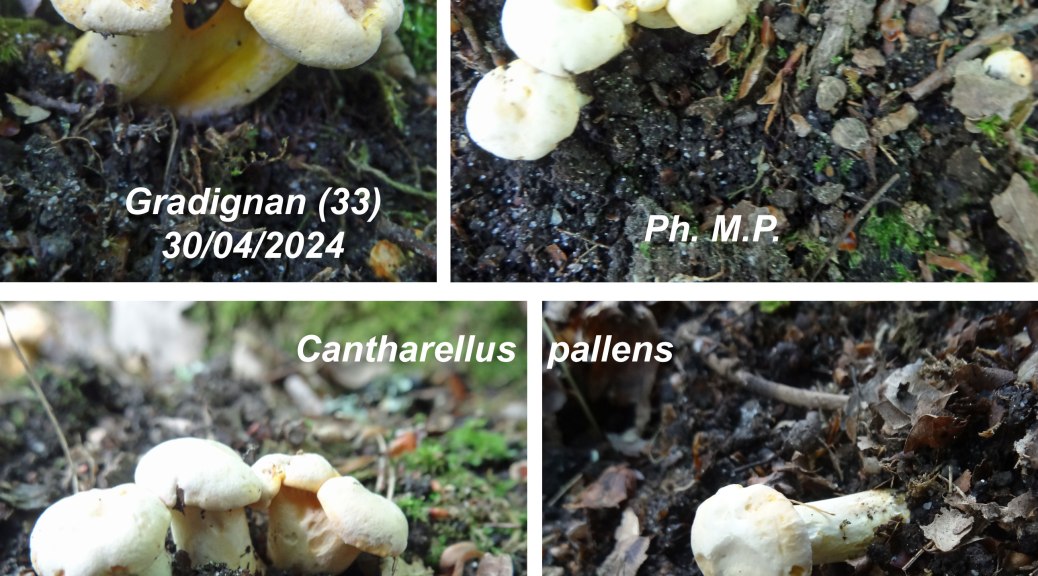

-CHANTERELLES S.L.. : Cantharellus cibarius (Girolle), Craterellus lutescens (Chanterelle à pied cannelle), Craterellus tubaeformis (Chanterelle en tube).

-PHALALES: Clathrus archeri ( Anthurus étoilé).

-APHILLOPHORALES: Ganoderma lipsiense (Ganoderme plat), Phaeolus Schweinitzii (Polypore des teinturiers), Fomes fomentarius (Amadouvier), Fomitopsis pinicola (Polypore marginé), Stereum hirsutum (Stérée hirsute).

Du pont chemin Salvador Allende vers Gradignan

en suivant l’Eau Bourde

A droite des terrains de Sports on longe l’Eau Bourde jusqu’à un autre pont qui permet de passer sur l’autre rive. Détail des espèces identifiées:

-AMANITES et VOLVAIRES: Amanita phalloides (Amanite phalloïde), A. citrina (Amanite citrine) A. rubescens (Amanite rougissante), Volvariella gloiocephala (Volvaire visqueuse).

-BOLETALES: Xerocomus subtomentosus (Bolet tomenteux), X. badius ( Bolet bai) Suillus granulatus (Bolet granulé), S. bovinus (Bolet des bouviers), Paxillus rubicundulus (sous aulnes).

-COLLYBIES: Collybia dryophila (Collybie des chênes).

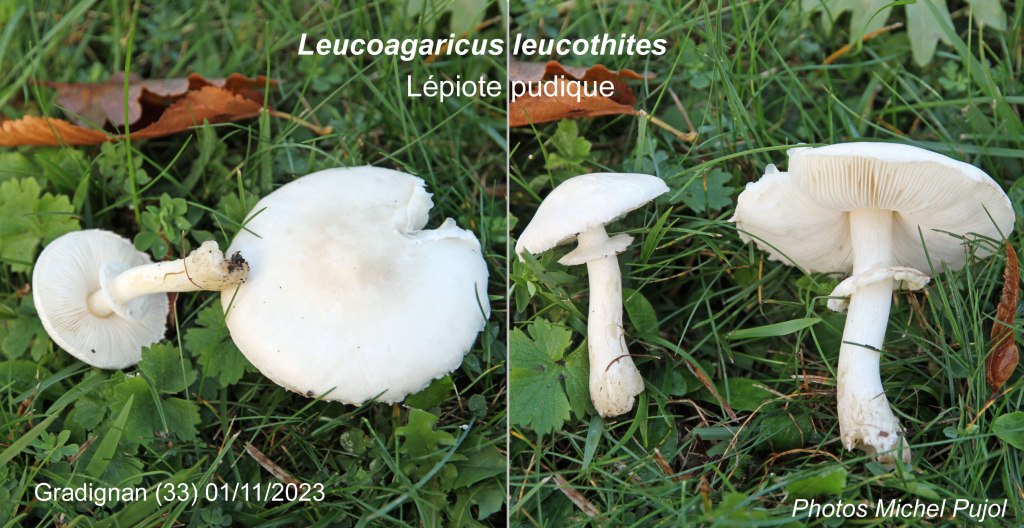

-LEPIOTES, AGARICS, COPRINS: Leucoagaricus sublittoralis, Leucoagaricus cf. gauguei, Agaricus moelleri (Agaric pintade), Coprinopsis picacea (Coprin pie).

-INOCYBES: Inocybe cf. fastigiata (proche d’Inocybe fastigié).

-PLUTEES: Pluteus cervinus (Plutée couleur de cerf).

-CLITOCYBES: Infundibulicybe gibba (Clitocybe en entonnoir).

-LACCAIRES: Laccaria laccata (Laccaire laqué)

-VESSES: Scleroderma citrinum (Scléroderme vulgaire), vascellum pratense (vesse de loup à diaphragme).

-LACTAIRES-RUSSULES: Lactarius quietus (Lactaire à odeur de punaise), L. deliciosus (Lactaire délicieux), Russula cyanoxantha (Russule charbonnière), R. foetens (Russule fétide), R. Turci (Russule cocardée) R.nigricans (Russule noircissante), R. xerampelina (Russule écrevisse), R. sardonia (Russule sardoine).

-PHALALES: Clathrus archeri ( Anthurus étoilé).

-POLYPORES: Phaeolus Schweinitzii (Polypore des teinturiers), Fistulina hepatica (Langue de boeuf)

-DIVERS: Mycena pura (Mycène pure), Entoloma lividum (Entolome livide), Ramaria stricta (Clavaire dressée), Hypholoma fasciculare (Hypholome en touffes), Armillaria mellea (Armillaire couleur de miel).

Remarques, recommandations

Aller à la rencontre des champignons est un plaisir, une passion que l’on partage. Merci Anne-Marie, Marie-Paule, Charlie, Gaston et bien d’autres qui ont cheminé à mes côtés sur le Parcours des Graves et repéré bien des espèces. A plusieurs le filet a des mailles plus serrées. Il restera bien sûr d’autres parties à explorer dans le détail mais les lecteurs auront, après ces quelques pages illustrées, un aperçu de la fonge présente à Canéjan. Peut-être feront-ils une pause en chemin pour observer quelques êtres colorés portant chapeau et les manger des… yeux avant d’envisager d’en croquer tout cuits.

Le nombre d’intoxications (31 cas très graves cet automne 2017 en France dont un décès et deux greffes du foie) témoigne, s’il en était besoin, de l’extrême prudence à exercer pour soi et pour les autres vis à vis de la consommation des champignons sauvages. A reconnaître entre toutes l’Amanite phalloïde (en haut sur notre planche) responsable de 95% des décès.

L’Amanite panthère (au-dessous) reconnaissable à ses squames (déchets du voile sur le chapeau) d’un blanc pur et de ses bracelets au dessus du bulbe du pied, n’en est pas moins dangereuse. Rarement mortelle certes mais responsable comme l’Amanite tue-mouches et à un degré plus élevé du syndrome panthérinien (troubles digestifs, hallucinations, confusion mentale, somnolence).

L’Hypholome en touffes et les Mycènes du groupe de la Mycène pure sont également toxiques. Il ne faudra pas confondre le Rosé des prés et l’Agaric jaunissant au risque de se souvenir d’une douloureuse digestion. Quant au Coprin noir d’encre que nous avons rencontré en bord de l’Eau Bourde non loin des lieux décrits il arrive qu’il soit confondu avec le Coprin chevelu. Il est responsable de l’effet « antabuse » (sueurs, troubles du rythme cardiaque) accentué grandement si consommation d’alcool en même temps.

La difficulté pour savoir ce qui est comestible c’est qu’ aucune règle générale n’est applicable. Les bolets qui bleuissent ne sont pas tous toxiques par exemple. Les limaces, qui n’ont pas le même appareil enzymatique que les humains bavent de plaisir sur ceux (les champignons) qui nous rendraient malades. Les idées reçues sont légion. Une seule règle: être sûr de l’espèce comestible trouvée dans un endroit sain, non pollué. Au moindre doute faire vérifier sa récolte par une personne compétente. Beaucoup d’espèces telles les morilles, les amanites rougissantes etc. sont toxiques crues.

Des valeurs sûres

Quand on dit qu’un champignon est comestible cela n’entraîne pas forcément qu’il est goûteux. Au regard de la gastronomie peu d’espèces méritent l’assiette. Selon les régions, le hit parade est différent sauf à dire que les déplacements géographiques plus fréquents des populations ont contribué à susciter un intérêt pour, par exemple, le Cèpe dans l’Est de la France alors que lui étaient préférées notamment les Trompettes des morts.

Les condiments utilisés pour leur préparation culinaire aide à les rendre plus savoureux. Des lardons fumés revenus en cocotte en compagnie d’oignons, d’échalotes et d’un peu d’ail auquel on ajoute une bonne rasade de vin blanc sec et qu’on fait doucement mijoter avant d’y ajouter des Chanterelles à pied jaune (elles poussent à Canéjan, y sont connues et ramassées) déjà poêlées à part. Les saveurs se mêlent tendrement. De la crème fraîche épaisse pour lier et in fine un trait au choix de calva, cognac, vieux rhum ou autre pour la note finale avant dégustation. .Avant de se lancer en cuisine il faut être sûr de la nature de sa récolte. Sans intrus inconnu ajouté parce qu’il est joli et peut-être très toxique. Voici, ci-dessous un choix sans problème d’espèces recommandables à condition qu’elles soient bien celles-là sans aucun doute possible.

Bonne balade sur le Parcours des Graves et n’appuyez pas trop sur le champignon. Prenez le temps de respirer et d’admirer.

M.P.

En effet, un 20 janvier nous avions observé des Craterellus tubiformis (chanterelles à tube) qui s’étaient épanouies, après les journées de gel, sous les fougères à l’abri de résineux et de feuillus et sur les chemins moussus. Nous en avions récolté quelques unes pour réaliser les illustrations de la recette qui suit.

En effet, un 20 janvier nous avions observé des Craterellus tubiformis (chanterelles à tube) qui s’étaient épanouies, après les journées de gel, sous les fougères à l’abri de résineux et de feuillus et sur les chemins moussus. Nous en avions récolté quelques unes pour réaliser les illustrations de la recette qui suit.